élection d'un nouveau Maire et des adjoints en juin 2024

Le 26 juin 2024 a eu lieu de l’élection d’un nouveau Maire et des adjoints.

Après 35 années de mandat de Maire, Julien Duché a souhaité démissionner. Comme il l’avait annoncé en 2020 , c’était « un mandat de transition et de transmission ».

Après une élection au sein du conseil municipal, a été élu :

- Maire : Mme Maryline CHEMINAL

- 1 er Adjoint : M Bernard FOYATIER

- 2ème Adjointe : Mme Audrey ROCHE

- 3ème Adjoint : M Marc TERRASSE

M Julien DUCHÉ est Conseiller Municipal Délégué

Nous remercions bien sincèrement M Julien DUCHÉ pour ses 35 années de Maire et 41 ans de vie d’élu ainsi que les équipes municipales précédentes qui ont beaucoup œuvrés pour le bien de la commune.

les élus du mandat 2020-2026

L’équipe municipale de Poncins est composée de 15 élus :

Maire : M Julien DUCHÉ

Premier adjoint : M Bernard FOYATIER

Deuxième adjointe : Mme Maryline CHEMINAL

Troisième adjoint : M Marc TERRASSE

Conseillers municipaux : Mme Audrey ROCHE, M Ludovic GUILLARME, Mme Josiane FOUQUET, Mme Nathalie DUBOEUF, Mme Julie BATAILLON, M Laurent BURNOD, Mme Sylvie DELORME, M Jérôme BAS, M Christophe MASSON, Mme Gaëlle SANA DELORME, M Michaël GIBERT.

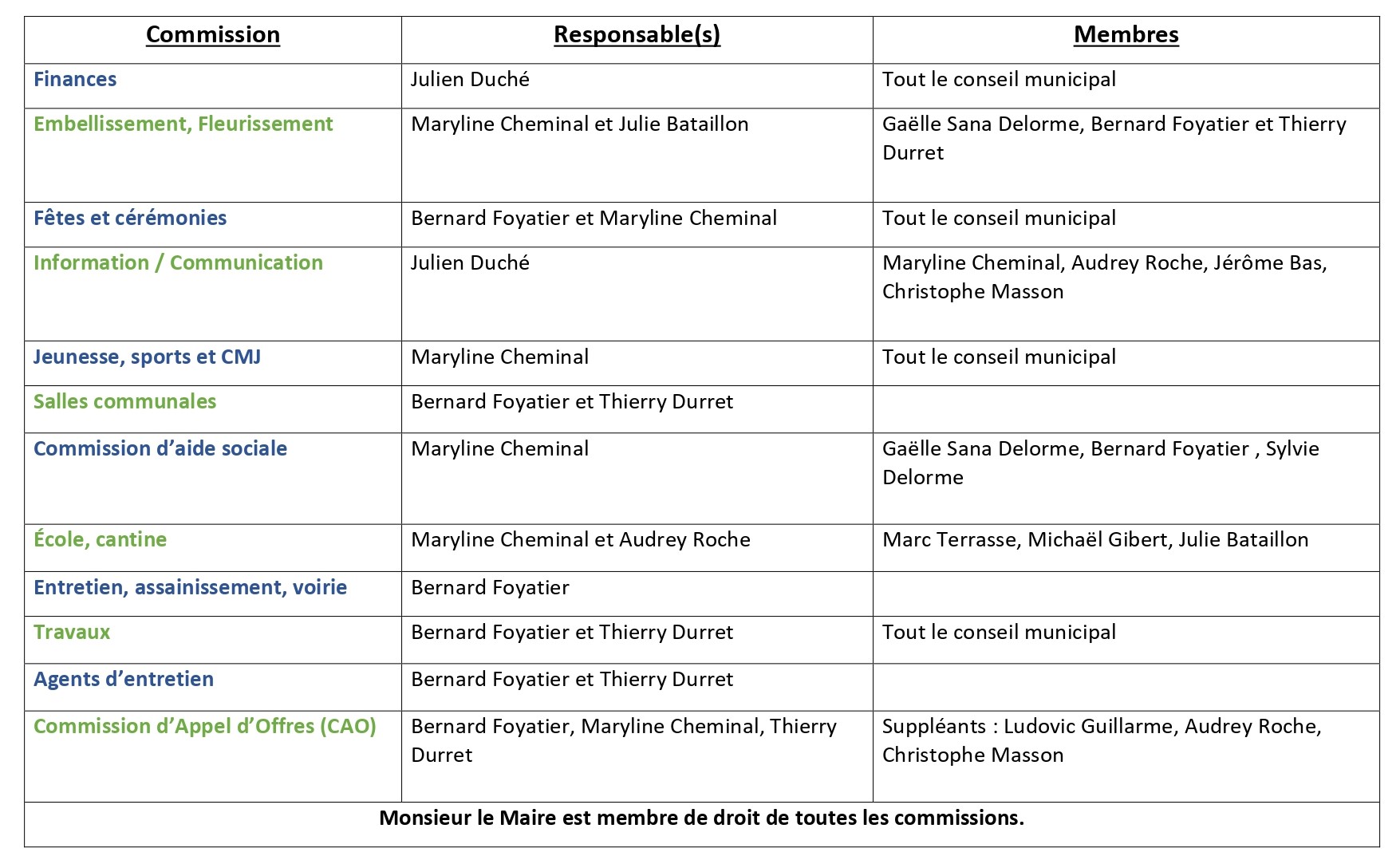

les commissions de la commune

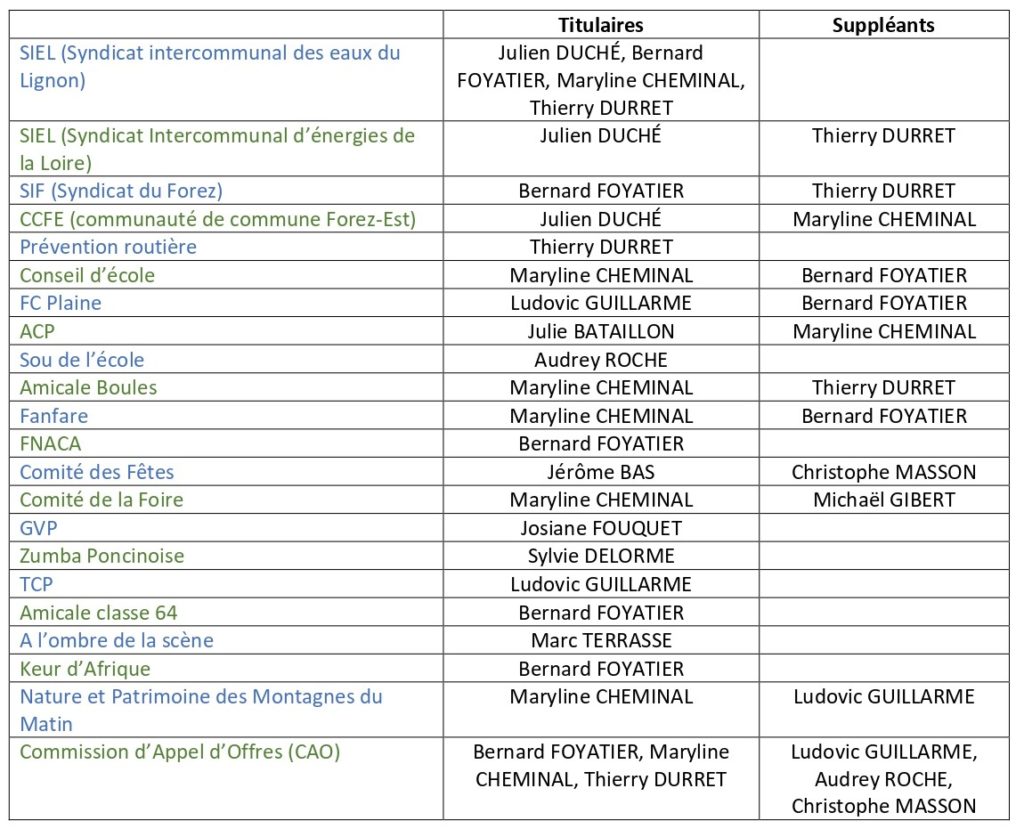

les délégués des associations et des organismes

les élus du mandat 2014-2020

Maire : M Julien DUCHÉ

1er adjoint : M Bernard FOYATIER

2ème adjoint : M Adrien SIMON

3ème adjoint : M René REYNAUD

4ème adjointe : Mme Nadine MICHEL

Conseillers municipaux : M Jean-Marc DELEURENCE, Mme Maryline CHEMINAL, Mme Nathalie DUBOEUF, Mme Cathy EYRAUD, M Patrick LASSABLIERE, M Régis CHARNAY, M Christian COUTURIER, Mme Marlène BERTHON, M Stéphane RANC, Mme Catherine GIGOT.

En 2019, suite au décès de M René Reynaud, Mme Maryline CHEMINAL devient adjointe.

les élus du mandat 2008-2014

Maire : M Julien DUCHÉ

1er adjoint : M Bernard FOYATIER

2ème adjoint : M Adrien SIMON

3ème adjoint : M René REYNAUD

4ème adjointe : Mme Pascale LOCQUET

Conseillère municipale déléguée : Mme Nadine MICHEL.

Conseillers municipaux : M Jean-Marc DELEURENCE, M Jean-Marc CHARPINET, Mme Prisca WIBOUT, Mme Sandrine NICOLAS, Mme Nathalie DUBOEUF, M André RANG, Mme Annick GIRARD, M Didier GIRAUDET, Mme Stéphanie BLEIN.

En 2009, suite à la démission de Mme Pascale LOCQUET, Mme Nadine MICHEL devient adjointe.

les élus du mandat 2001-2008

Maire : M Julien DUCHÉ

1er adjoint : M Jean-Pierre CHEBANCE

2ème adjoint : M Bernard FOYATIER

3ème adjoint : M Adrien SIMON

4ème adjoint : M Christian DELORME

Conseillers municipaux : Mme Pascale LOCQUET, M René REYNAUD, Mme Michelle DUILLON, M Jean-François CHAUVE, M Yann MÉRIGNEUX, M Michel BRUNON, Mme Nadine MICHEL, Mme Evelyne DUILLON, Mme Séverine BOUCHET, Mme Marthe PERRAT.

les élus du mandat 1995-2001

Maire : M Julien DUCHÉ

1er adjoint : M Jean RAMIREZ

2ème adjoint : M Jean-Pierre CHEBANCE

3ème adjointe : Mme Florence THIOLLIER

4ème adjoint : M Bernard FOYATIER

Conseillers municipaux : M Jean-Paul BLANCHON, M Marc TERRASSE, Mme Chantal POYADE, M René REYNAUD, M Jean-Paul BILLAUD, M David DELORME, Mme Véronique MOULARD, M Pierre POMMIER, M Adrien SIMON, Mme Henriette POULARD.

En 1997, suite à la démission de M Jean Ramirez, M Adrien Simon devient adjoint.

les élus du mandat 1989-1995

Maire : M Julien DUCHÉ

1er adjoint : M Jean RAMIREZ

2ème adjoint : M Aimé SARDIN

3ème adjoint : M Jean-Pierre CHEBANCE

4ème adjointe : Mme Véronique MOULARD

Conseillers municipaux : M Jean CHAUVE, Mme Janine PERRIN, M Jean-Jacques VACHERON, M René REYNAUD, M Bernard FOYATIER, M Jean-Paul BILLAUD, M Jean-Paul METTON, M Marcel DUPUY, Mme Florence THIOLLIER, M Camille VIRICEL.

En 1990, suite au décès de M Aimé SARDIN, M Jean CHAUVE devient adjoint.